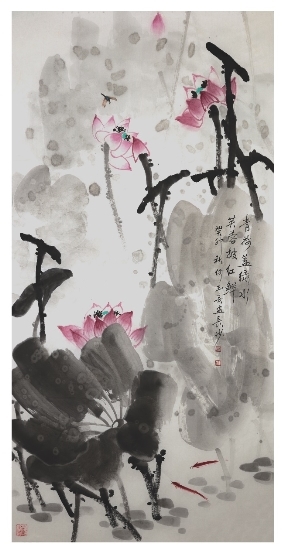

艺术史家方闻曾言:“中国画的本质,是借笔墨安顿生命的秩序。” 在当代水墨追求形式革新的潮流中,何玉春的创作如一方沉静的端砚,以传统笔墨为基,叩问着东方美学的本真内核。她的画作摒弃观念艺术的锋芒,却将《诗经》的质朴、《楚辞》的清逸、宋人的格物精神熔铸为可视的精神图景。观其《四时清供》,春兰的幽、夏荷的净、秋柿的暖、冬竹的劲,皆在墨色皴染中显露出生命的肌理 —— 这恰是谢赫 “气韵生动” 的当代注解:以草木为媒,让笔墨成为引渡观者照见本心的舟楫。

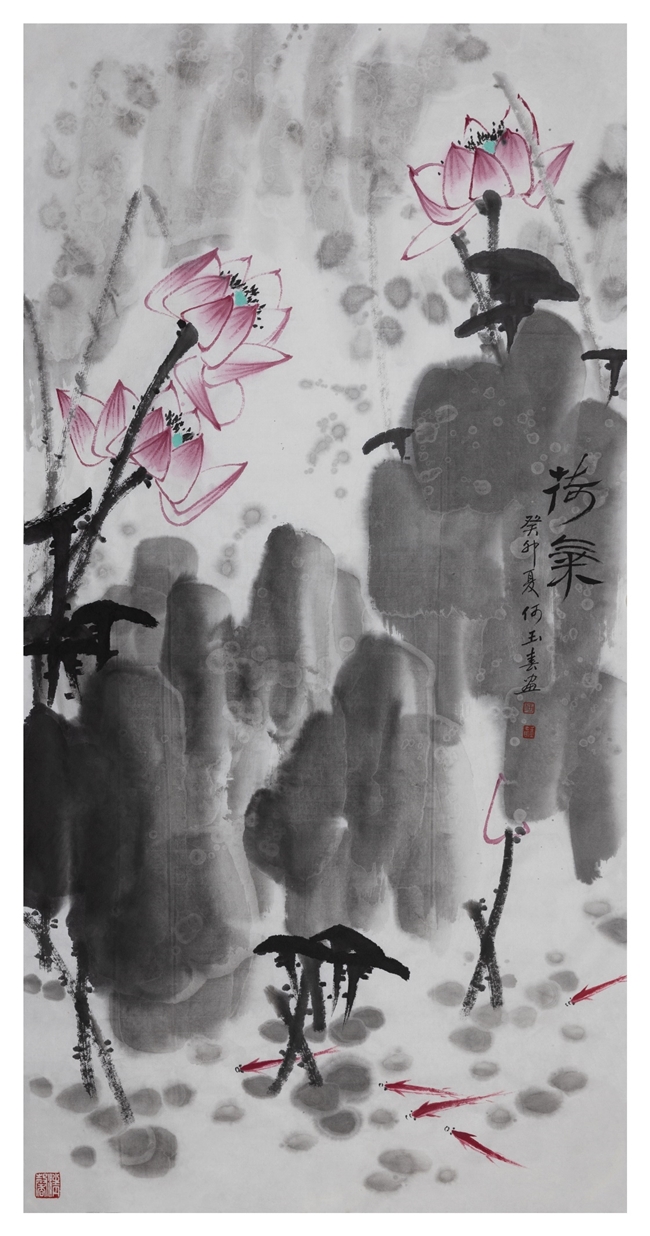

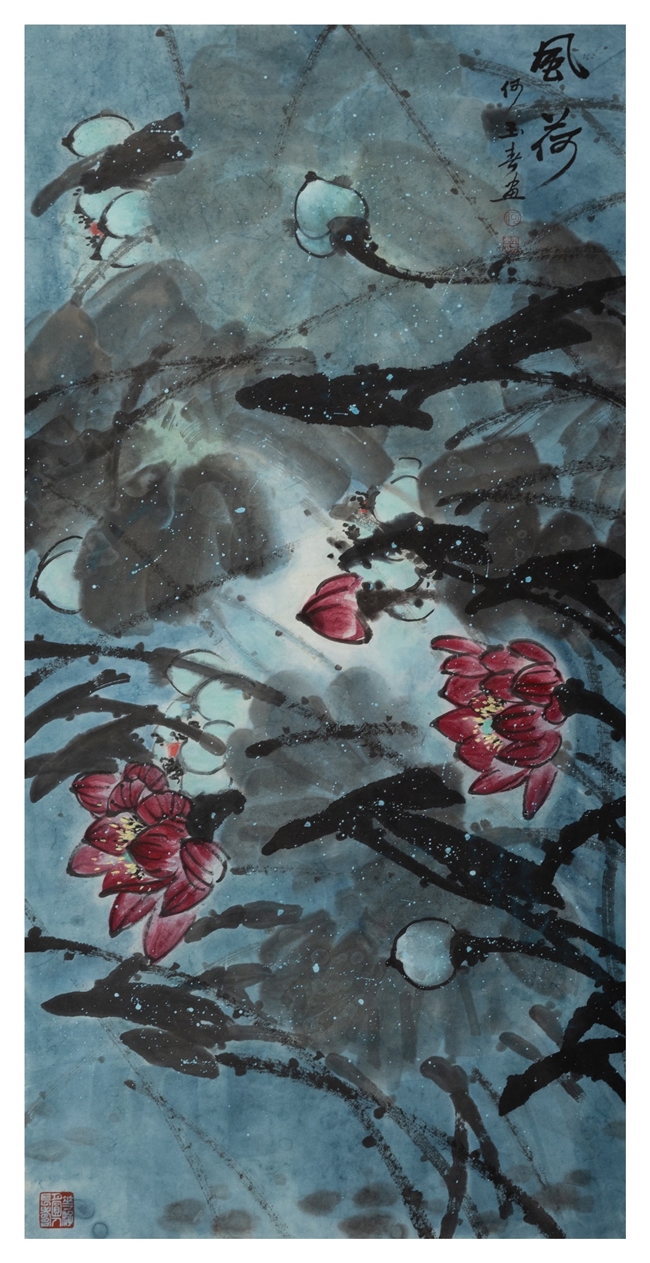

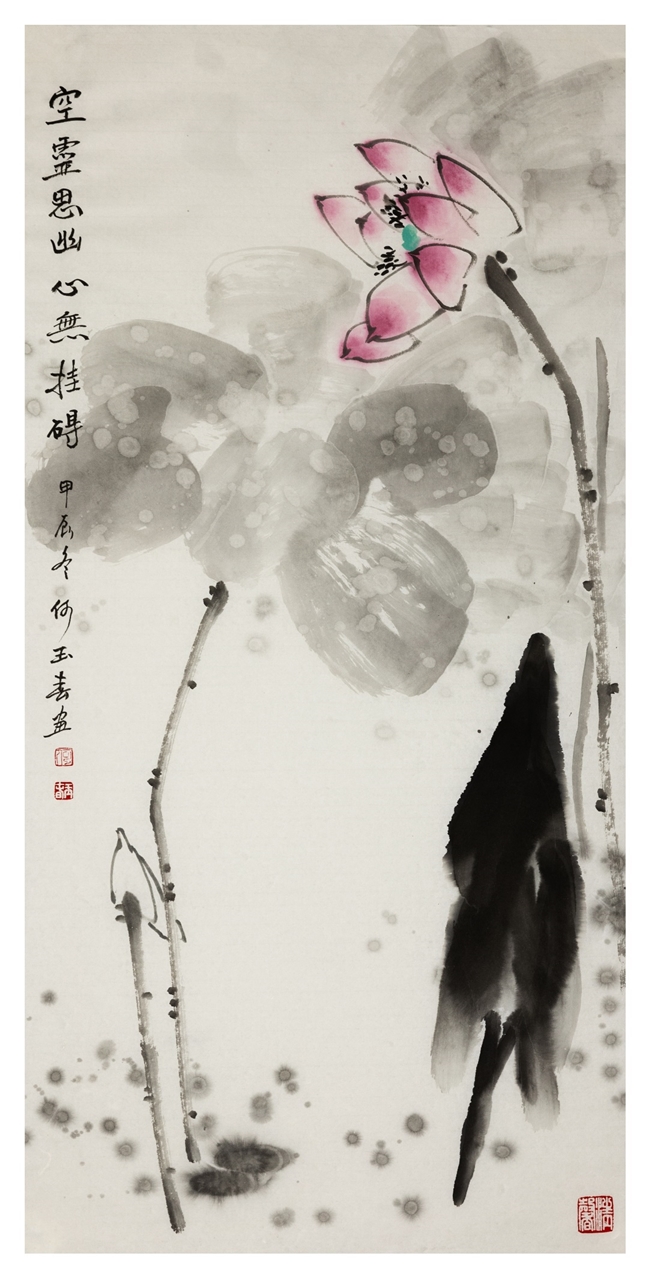

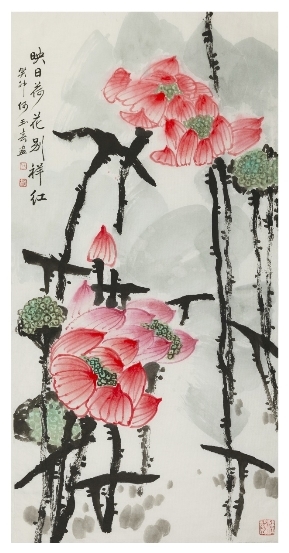

何玉春画荷,不取周敦颐 “出淤泥而不染” 的文人孤高,亦不循张大千泼彩的浓丽范式。她以淡墨为骨,以水色为魂,在生宣上洇染出莲心微苦的禅意。半卷的荷叶似欲语还休的留白,未绽的花苞藏着月轮初满的清光,笔锋起落间,八大山人的孤峭与恽寿平的没骨技法化为一池春水。《清露》系列中,宿墨皴擦的莲蓬低垂如古陶,枯笔勾勒的残叶边缘蜷曲成《诗经》的重章 —— 这种对 “凋谢之美” 的凝视,暗合钱选 “愈工愈拙” 的画理:以简笔写繁心,于枯荣中见天地循环。当淡赭与花青在纸素上交融,李清照 “藕花深处” 的词境便有了水墨的形态,晨露未晞的朦胧里,是对 “不雨花犹落” 自然法则的静默观照。她笔下的秋柿,朱砂点染处似从宋人工笔团扇中走出的红玉,却裹着一层薄霜般的清寂。不同于齐白石 “事事如意” 的世俗吉祥,何玉春在构图中常留白三分,让墨枝间的朱红果实成为穿透世相的灯盏。此中深谙元代画家钱选 “作画贵有古意” 的哲思:以篆书笔意写枝干,苍劲中见筋骨;用没骨法点染果实,饱满处显空灵。当观者凝视这些悬于墨色背景的朱红时,会惊觉那是画家以笔墨栽种的星子 —— 每一颗都凝结着对人间烟火的深情,正如《林泉高致》所言 “山水草木,皆可寄情”,她将这份情愫化入柿果的圆融,在虚实相生中照见生命的暖意。

何玉春画竹,既非文同 “成竹在胸” 的谨严,亦非郑板桥 “衙斋听竹” 的入世。她以淡墨写新篁,笔触轻若春蚕食叶;以焦墨绘老竿,飞白如岁月刻痕,竹叶的排布摒弃 “个”“介” 之程式,任由墨色自然生发,形成如敦煌飞天衣袂般的流动线条。这种笔法暗合《周易》“观物取象” 的智慧 —— 非描摹外形,而是捕捉竹在风中的生命姿态。当晨光透过她笔下的竹影,苏东坡 “宁可食无肉,不可居无竹” 的精神图腾便在现代语境中舒展,竹节的挺拔与墨色的氤氲,是文人风骨与自然之道的和合。在她的《抱香》系列中,菊花褪去了陶渊明的隐逸符号,成为岁月的容器。层层积墨的花瓣似被秋风翻阅的经卷,淡紫与鹅黄在墨韵中若隐若现,恰似姜夔自度曲里的低回音符。何玉春擅用 “计白当黑” 的哲学:以枯笔扫出花枝走向,却在花心处留出月牙形空白,此乃黄公望山水 “留白呼吸法” 的花鸟演绎 —— 虚空非缺失,而是供观者存放记忆的匣奁。英国艺术评论家劳伦斯

推荐